- Venezuela vive sobre fallas activas (Boconó, San Sebastián y El Pilar) que explican su historial de terremotos y sismos frecuentes.

- De San Bernabé (1641) a Caracas (1812 y 1967), Cumaná (1853 y 1929) y Cariaco (1997), la evidencia histórica está documentada por fuentes oficiales.

- En 2018 Sucre registró 6,9 y, recientemente, un enjambre incluyó un sismo de 6,0 la noche del 24 de septiembre, según Funvisis.

- La preparación y el monitoreo de Funvisis, junto a estándares internacionales, son claves para reducir el riesgo.

Un país sobre el borde de dos placas

Venezuela se asienta en el límite entre las placas del Caribe y Sudamérica, una frontera activa que acumula y libera energía. Esa dinámica explica por qué los terremotos en Venezuela son parte de su realidad geográfica y social.

Tres sistemas de fallas concentran la mayor peligrosidad en el país: Boconó en el occidente, San Sebastián en la franja central y El Pilar en el oriente.

En ellos se originan sismos capaces de afectar ciudades densamente pobladas como Caracas, Cumaná, La Guaira, Barquisimeto o Mérida. Conocer dónde y cómo actúan estas fallas permite planificar mejor, ajustar normas sismorresistentes y orientar la respuesta ciudadana.

¿Qué es un terremoto y cómo se mide?

Los terremotos son vibraciones de la corteza por la liberación súbita de energía acumulada. La ruptura ocurre en el hipocentro y las ondas sísmicas se proyectan hasta el epicentro, donde se percibe con mayor intensidad.

La escala de Richter, creada en 1935 por Charles F. Richter y Beno Gutenberg y popularizada desde 1978, permitió separar sismos leves de fuertes; por eso las magnitudes previas son estimaciones basadas en daños y alcance.

De acuerdo con estándares internacionales, sismos mayores a 5,0 que duran más y generan daños moderados a graves se consideran terremotos. Hoy, Funvisis y los servicios globales complementan el análisis con magnitud de momento (Mw) para eventos relevantes.

Siglos XVII y XIX: San Bernabé y el Jueves Santo

El 11 de junio de 1641, el Terremoto de San Bernabé castigó la zona central con una magnitud estimada de 6,0 a 6,3. Afectó Caracas, La Guaira y los Valles del Tuy, con cerca de 300 víctimas fatales en una población colonial aún reducida.

Más de siglo y medio después, el 26 de marzo de 1812, un Jueves Santo, ocurrió el Terremoto de Venezuela (Caracas), con magnitud estimada entre 7,1 y 8,0.

Entre 15.000 y 26.000 personas murieron y colapsaron estructuras en Caracas, La Guaira, Barquisimeto y Mérida. Aquel evento marcó la historia nacional y evidenció la vulnerabilidad constructiva de la época.

Oriente y Los Andes: Cumaná 1853 y el gran sismo de 1894

El 17 de julio de 1853, Cumaná sufrió un terremoto estimado entre 7,2 y 7,4 que destruyó casi toda la ciudad y dejó más de mil fallecidos. La geología costera y la cercanía a la falla de El Pilar explican su severidad.

El 28 de abril de 1894, el llamado Gran Terremoto de Los Andes, con epicentro en Chiguará (Mérida) y magnitud 7,0. El sismo causó entre 300 y 350 muertes y más de 21.000 damnificados.

Este episodio mostró que la amenaza no se limita a la franja costera: las montañas andinas también acumulan energía capaz de generar daños extensos en centros agrícolas y poblaciones dispersas.

Del siglo XX temprano: San Narciso 1900 y Cumaná 1929

El 29 de octubre de 1900, el Terremoto de San Narciso sacudió el noreste de Miranda con una magnitud estimada de 7,6 a 8,0. Dejó entre 21 y 56 víctimas en una región entonces menos poblada, pero dejó huellas en edificaciones y memoria colectiva.

El 17 de enero de 1929, un sismo de 7,0 volvió a golpear Cumaná y el golfo de Cariaco, generando un tsunami de entre cuatro y cinco metros. Las cifras de víctimas oscilan entre 1.000 y 1.600. El evento recordó la doble amenaza en zonas costeras: sacudida fuerte y posibles olas peligrosas tras la ruptura.

Caracas 1967: el día que la capital se miró al espejo

El 29 de julio de 1967, un terremoto de 6,7 con epicentro en el litoral central sacudió con fuerza el valle de Caracas. Colapsaron edificios y se registraron 236 fallecidos y más de 2.000 heridos. Aunque no fue el de mayor magnitud histórica, su impacto urbano fue enorme por la densidad poblacional y las condiciones locales del suelo.

Desde entonces, se impulsaron normas sismo-resistentes y estudios de microzonificación. La lección: en los terremotos en Venezuela, la ubicación, el tipo de suelo y la calidad constructiva pueden pesar tanto como la magnitud.

Cariaco 1997: el oriente frente a su falla activa

El 9 de julio de 1997, el Terremoto de Cariaco (7,0) afectó severamente al estado Sucre, con daños en Cariaco y Cumaná y 73 fallecidos. La cercanía a la falla de El Pilar explica la alta energía liberada y los daños en infraestructura.

El evento motivó evaluaciones técnicas, reforzamientos y mayor sensibilización comunitaria en escuelas, hospitales y edificaciones esenciales. En el oriente, la preparación es tan estratégica como el monitoreo: simulacros, rutas de evacuación y comunicación oficial reducen el riesgo en futuras emergencias.

Siglo XXI: Carabobo 2009, Sucre 2018 y el enjambre reciente

El 12 de septiembre de 2009, un sismo de 6,4 con epicentro en las costas de Carabobo dejó 16 heridos leves y daños en Carabobo, Aragua y Caracas. Fue el más intenso en la región central desde 1967.

Luego el 21 de agosto de 2018, en el estado Sucre registró el terremoto más potente del siglo XXI en el país (6,9), sentido en gran parte del territorio y con daños en edificaciones, incluida la Torre de David en Caracas.

El 24 de septiembre, un enjambre sísmico ocurrido en la zona oriental del Lago de Maracaibo, incluyó un sismo de 6,0 a las 11:51 pm., de acuerdo al reporte de Funvisis. De acuerdo con el reporte este sismo, que fue acompañado de otros movimientos telúricos de menor intensidad, se ubica entre los tres más fuertes ocurridos en el siglo XXI en Venezuela.

Cómo actuar ante un sismo: pasos que salvan vidas

Durante un terremoto si estás dentro de una casa o edificio es conveniente agacharse, cubrirse y sujetarse.

En espacios interiores, se recomienda buscar refugio bajo una mesa o escritorio, alejarse de ventanas y objetos sueltos, y no usar el ascensor. Si estás en la cama, permanece allí y protege la cabeza y el cuello con una almohada.

En espacios exteriores, es preciso alejarse de edificios, postes y cables de electricidad. Si vas en un vehículo, es mejor detenerse en un sitio seguro. Quienes usan silla de ruedas o andador deben bloquear ruedas y proteger cabeza y cuello.

Después del sismo, se recomienda revisar si hay heridos, cerrar el gas y bajar el breaker de electricidad. También evitar permanecer en áreas dañadas, seguir la información en fuentes oficiales y usar el teléfono solo para emergencias.

Las personas que están cerca de la costa, deben preferiblemente moverse hacia zonas altas en previsión de un sacudón fuerte y prolongado y un eventual tsunami.

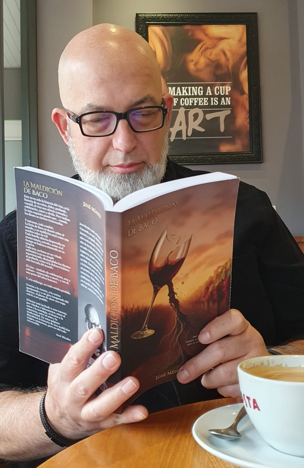

Monitoreo y verificación

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) lidera el registro y análisis de la actividad sísmica en Venezuela. Informa en tiempo real, documenta eventos y difunde recomendaciones. Su labor se complementa con servicios globales como el USGS, que permiten validar parámetros y percepción regional.

En contextos de enjambre, la verificación oficial es vital para distinguir entre eventos principales, réplicas y rumores. Seguir canales oficiales (Funvisis, Protección Civil) reduce la desinformación y mejora la respuesta comunitaria. La coordinación entre ciencia, autoridades y ciudadanía es la mejor herramienta para transformar datos en decisiones que salvan vidas.

Lecciones para un país sísmico: memoria, normas y cultura

La secuencia histórica —San Bernabé, 1812, 1853, 1894, 1900, 1929, 1967, 1997, 2009, 2018 y el enjambre reciente— confirma un patrón: los terremotos en Venezuela seguirán ocurriendo en Venezuela.

La diferencia la marcan la calidad de las edificaciones, el mantenimiento de infraestructuras críticas y la educación pública. Cumplir y actualizar normas sismo-resistentes, reforzar escuelas y hospitales, y practicar simulacros periódicos son inversiones que rinden en vidas salvadas.

El monitoreo permanente de Funvisis, y contar con el respaldo de estándares internacionales y una ciudadanía preparada, el país puede mitigar impactos y mantener su memoria sísmica como guía, no como sentencia.